印刷物専用分光測色計X-Rite DTP41Bで環境光測定

2016/08/18作成

先日、印刷業界向けの印刷機用キャリブレーターX-Rite DTP41Bをジャンク品として入手しました。

このキャリブレーターは2007年ごろまで製造されており、当時の価格は30万円程度とのことですが、分光式の中では世界的に比較的普及している機種のようです。

この機種の特徴は、光センサーだけでなく分光器と光源が内蔵されており、周囲環境に影響されずに測定対象の反射率を波長ごとに分解して測定できるようになっています。

またベンチトップ型で重量は1kg前後あり、ユーザーインターフェイスもボタン1個しかないため、常にコンピュータと接続して使用することになります。

しかし分光式で高性能ですが、印刷物専用に設計されており、残念ながら汎用の分光測色計として利用できるようになっていません(理由は後述)。

そこで今回はこのキャリブレーターを汎用の分光測色計に改造し、環境光とコンピュータのディスプレイの色域を測定してみました。

DTP41Bの外観です。

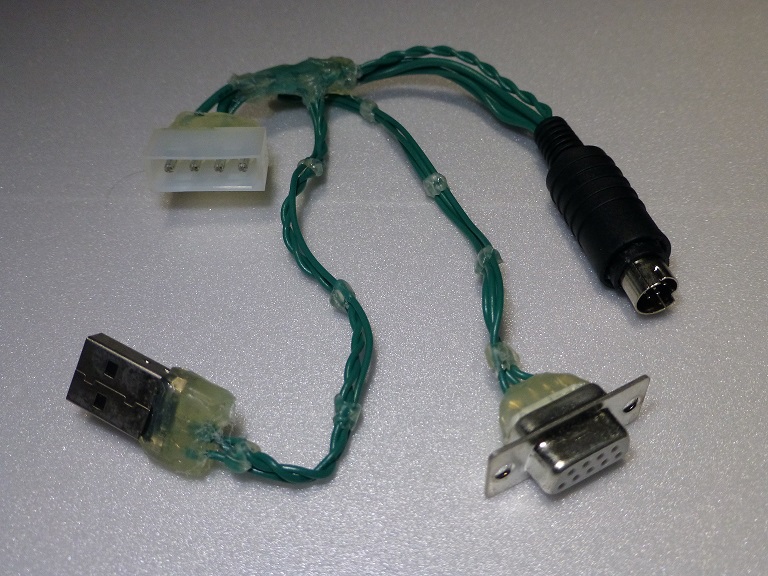

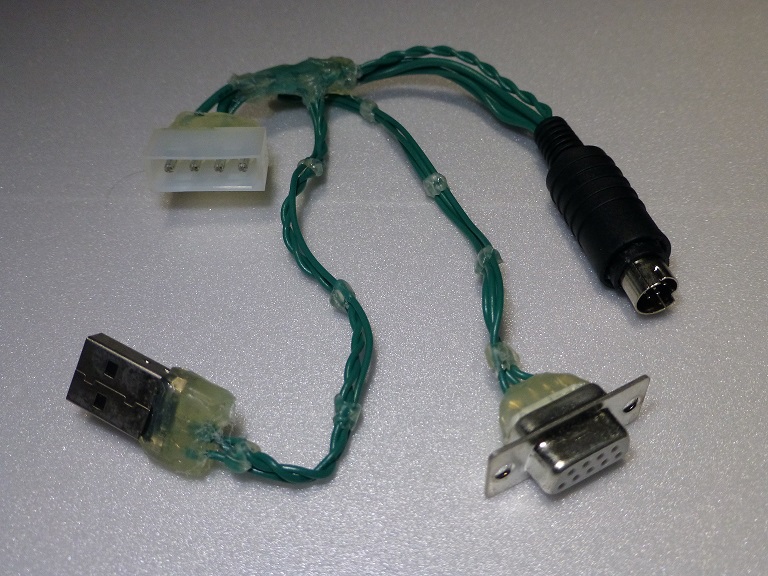

今回入手したものはケーブル等の付属品が無いため、初めに接続ケーブルと電源を用意しました。

右側面に8ピンのミニDINコネクタが見えます(右のシールは後で追加しました)。

一度本体を分解し、配線を辿ったところ、少なくともGND、12V入力、USB 1.1のD+、D-、RS-232CのTxD、RxD(残り2ピンは未確認ですがRTSとCTSと推測)があることが分かりました。

上記のピン配置を元に接続ケーブルを制作しました。

電源はATX電源(実際は外付けHDD用のペリフェラル4ピン型ACアダプタ)から供給するようにしました。

以上でコンピュータと接続する準備が出来ました。

RS-232Cで接続し、制御にArgyll CMSを使用して動作確認したところ、ジャンク品ではあるものの、動作自体は全く問題ありませんでした。

経年劣化のためか本体のキャリブレーションが多少ずれている気がしました(目視との差はほとんど無く、ΔE=1程度と推測)が、製品仕様の範囲内(ΔE=0.3以下)かどうか判別できるほど高精度な測定器が手元に無いため不明です。

この程度の誤差であれば後で調整可能と判断し、制作を続けました。

ここからはDTP41Bを汎用の分光測色計に改造してゆきます。

改造にあたって、前述の動作確認においていくつか気が付いた事がありましたので、以下に示します。

- 環境光測定の際にノイズとなる内蔵光源を無効にする手段が無い(元々印刷物専用であり、常に光源が必要なためと考えられる)

- 測定していない時に受光部に光が入るとを測定値がずれる(通常は受光部は隠れており、測定していない時に自動でゼロ点補正をしていると考えられる)

- 内蔵光源に対する反射率しか取得できない(常にセンサーの受光スペクトルに内蔵光源のスペクトルの逆数が掛け合わされる)

今回の改造ではこの上記3点に対応しなければなりません(逆に言えば、技術的にはこの3点の対応のみで解決します)。

まず、内蔵光源を無効にする手段が無い事に対しては、物理的に内蔵光源を機能しないようにしました。

具体的には受光部の周囲を覆い、内蔵光源から出た光が受光部に届かないようにしました。

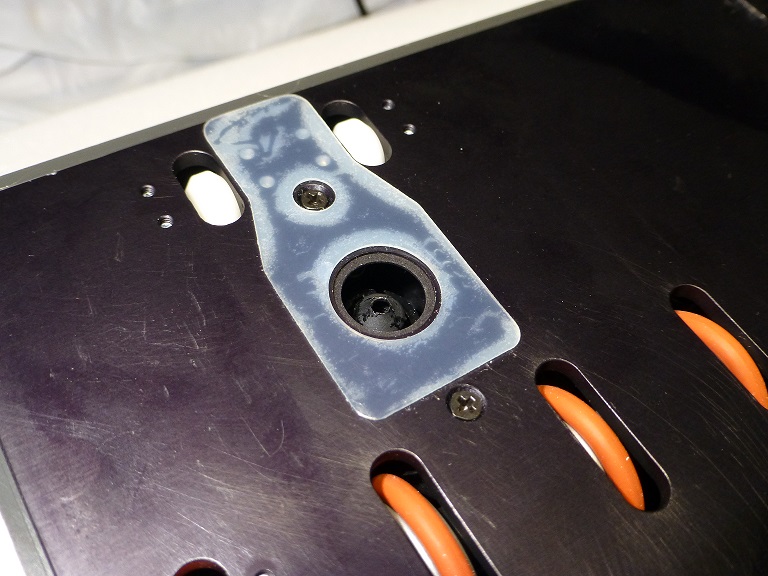

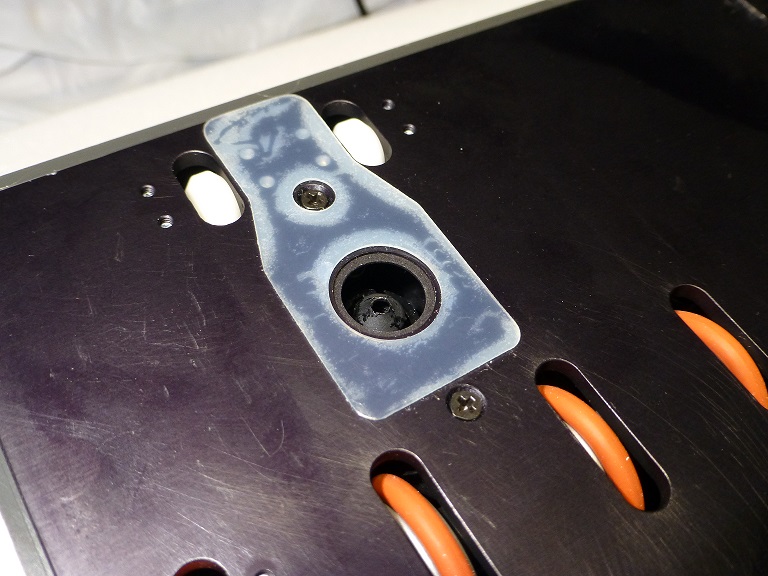

受光部は中心の穴の開いた三角錐の内側にあり、三角錐の周囲から光を当てる構造になっています。

今回は三角錐の周囲を覆う方式としました。

黒い工作用発泡スチロールを適当な大きさに切り、中心に穴を開けました。

外形を三角錐の外側にある穴より大きく、内径を三角錐より小さくするのがコツです。

発泡スチロールを受光部に装着しました。

強めに押し込んで装着すると発泡スチロールが変形し、外側の穴と三角錐の面に密着するようになります。

次に、測定していない時に受光部に光が入るとを測定値がずれる事に対しては、挙動を観察したところ、電源投入時またはリセット時とそれ以降約1分間隔で周期的にゼロ点補正が行われているようなので、測定直前に受光部を隠してリセットするように変更しました。

またディスプレイの測定では受光部はそのままで画面を暗転させることで対応しました。

最後に、内蔵光源に対する反射率しか取得できない事に対しては、単純に内蔵光源のスペクトルの逆数が乗算されているだけなので、内蔵光源のスペクトルを事前に算出し、再度乗算して打ち消すようにしました。

内蔵光源は色温度2850Kのタングステン電球であるため、ほぼ黒体輻射と見なせるので、プランクの公式よりスペクトルを計算できます。

ただし実際には経年劣化により色温度が若干低下するため、色座標が既知の白色光などを用いて、それに一致するように計算値を調整する必要があるでしょう(今回の場合は約2800Kが最も良い結果となりました)。

環境光を測定している時の様子です。

ここではチップLEDの発光を測定していますが、あまり近づけると受光量過剰でエラーとなりますので、このような光源を直接測定する際は適度に距離をとって配置します。

装置側の改造は以上で完了です。

後者2個についてはArgyll CMS等を使用しながら手作業でも対応できますが、これらを自動化するために専用のソフトウェアを作成しました。

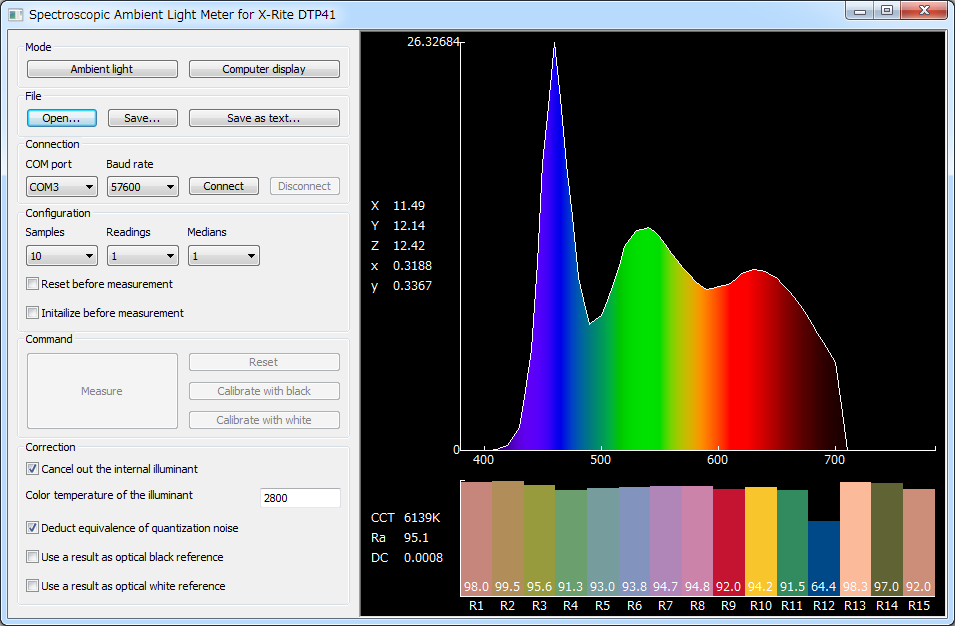

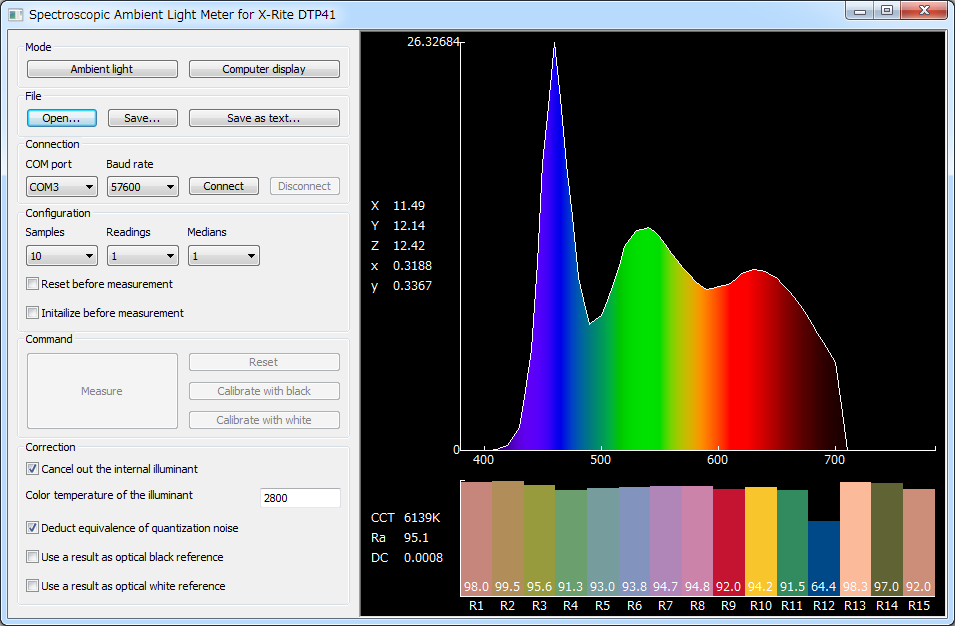

作成したソフトウェアの操作画面です。

COMポートを接続し、ボタンをクリックすると自動的に測定が開始します。

測定結果はスペクトルとその演色性がグラフで表示されます。

画像の測定対象はOptoSupply LP-W44TS4C1A-HCRI(公称色温度6500K、演色性Ra94のチップLED)ですが、製品仕様の範囲内であり、正常に測定できていると思います。

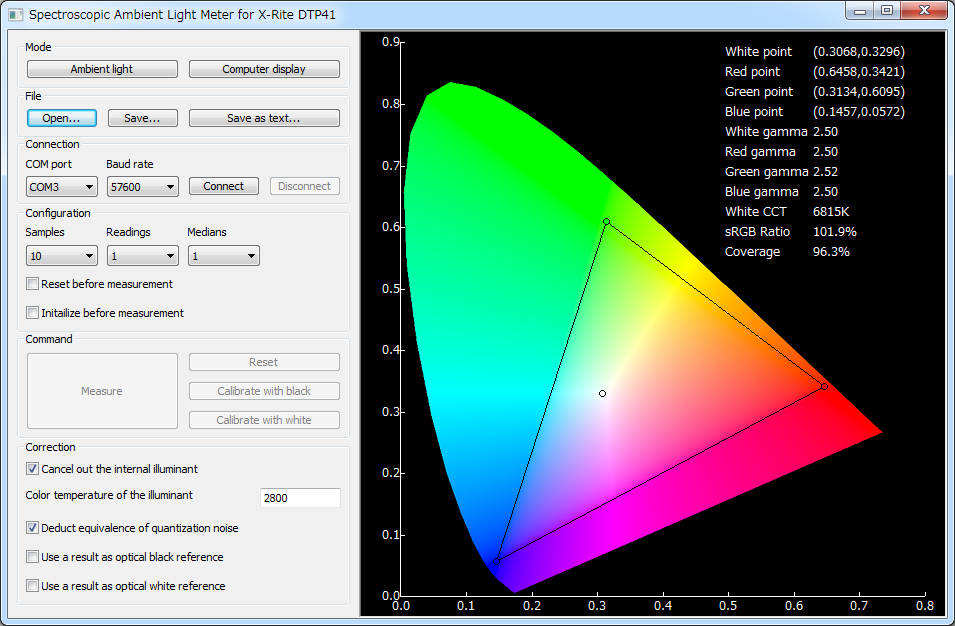

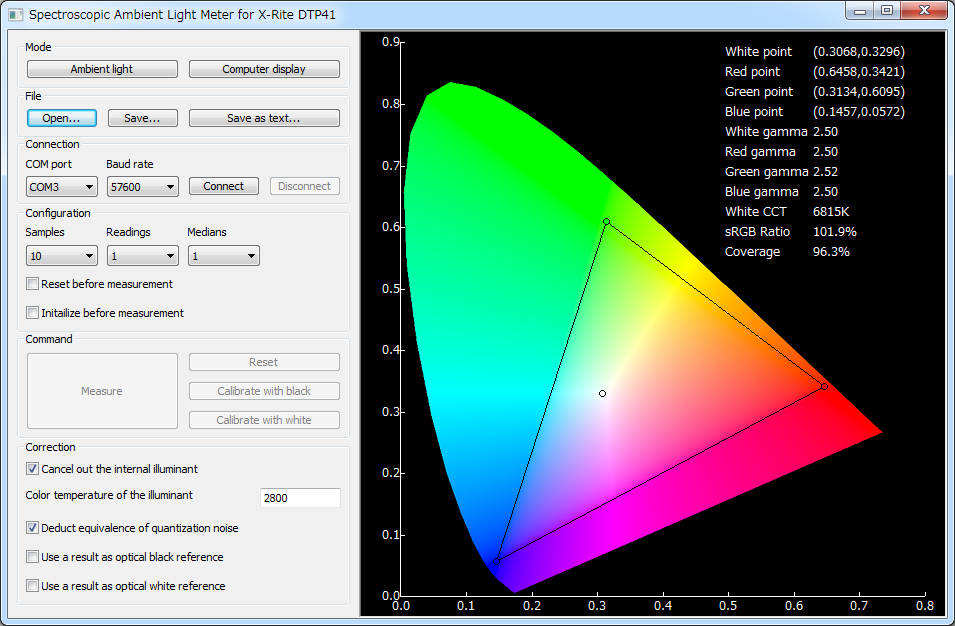

さらにディスプレイに特定の色を表示し、それを測定することでディスプレイの色域を測定できるようにしました。

欠点として、一般的な光源と比べてディスプレイは輝度が低く、DTP41Bの測定可能範囲の1%程度しか使用しないため、分解能が不足して誤差が大きくなります。

実際には、分解能不足は測定時間延長(恐らく内部の平均化処理)によってある程度対処できるようで、ディスプレイの測定には十分な精度が得られていると思います。

画像の測定対象はAU Optronics B140HAN01.1(ノートパソコン内蔵IPS方式液晶ディスプレイ)であり、こちらも測定結果は製品仕様の範囲内でした。

目次

質問フォーム

Q&A

このサイトについて

トップページ